Blockchain ist nicht gleich Blockchain: Je nach Implementierung und funktionalen Charakteristika werden spezifische Anwendungsfälle adressiert. Für Entscheidungsträger, Berater oder Anwender ist es nicht leicht, den Überblick darüber zu gewinnen und zu behalten, welche Blockchain-Implementierung für welchen spezifischen Anwendungsfall geeignet ist.

Lösungsansatz

Was wollen wir erreichen?

Im letzten GreenLab „Boards on Blockchain“ haben wir uns u. a. damit beschäftigt, wer die Akteure im Blockchain-Ökosystem sind und wie diese zueinander in Beziehung stehen. Nun haben wir verschiedene Blockchain-Implementierungen genauer analysiert, um funktionale Unterscheidungsmerkmale zu identifizieren und typische Anwendungsfälle abzuleiten. Ziele waren dabei:

- die Identifikation funktionsbasierter Unterscheidungsmerkmale von Blockchains,

- die Entwicklung typischer Anwendungsfälle, für die unterschiedliche Blockchains geeignet sind, wobei die Eignung der jeweiligen Blockchain mit Hilfe unserer Unterscheidungsmerkmale ermittelbar sein soll,

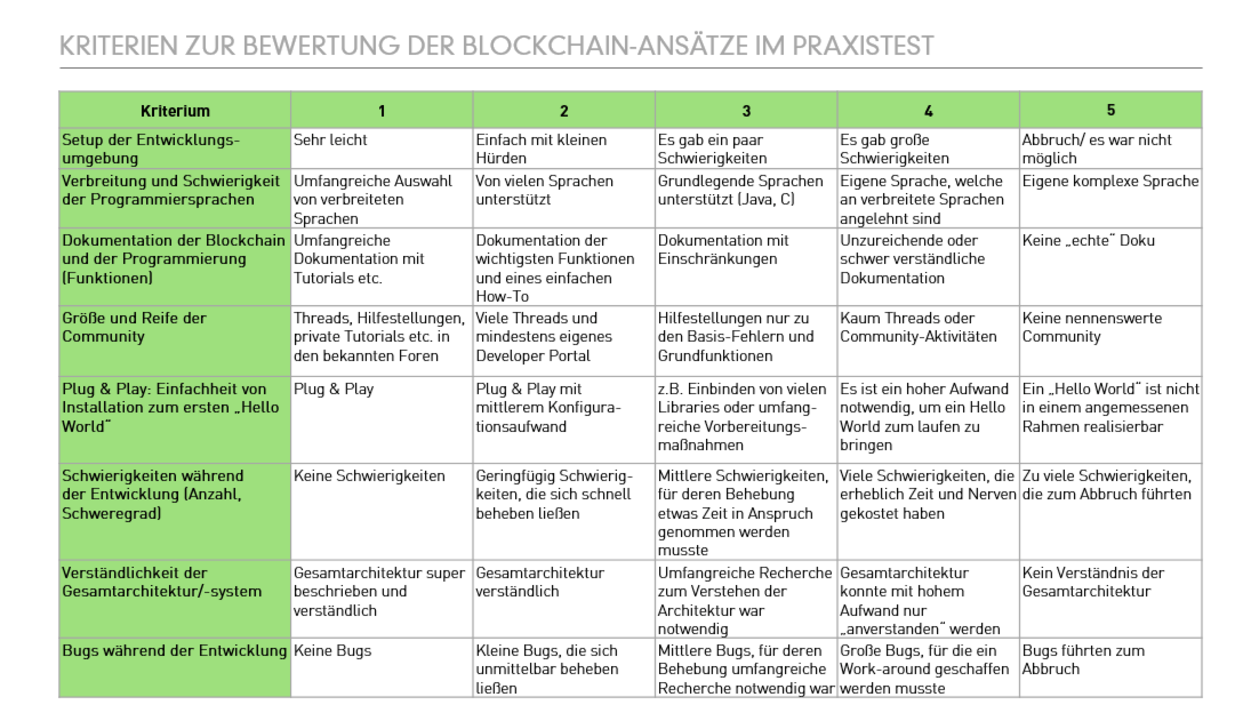

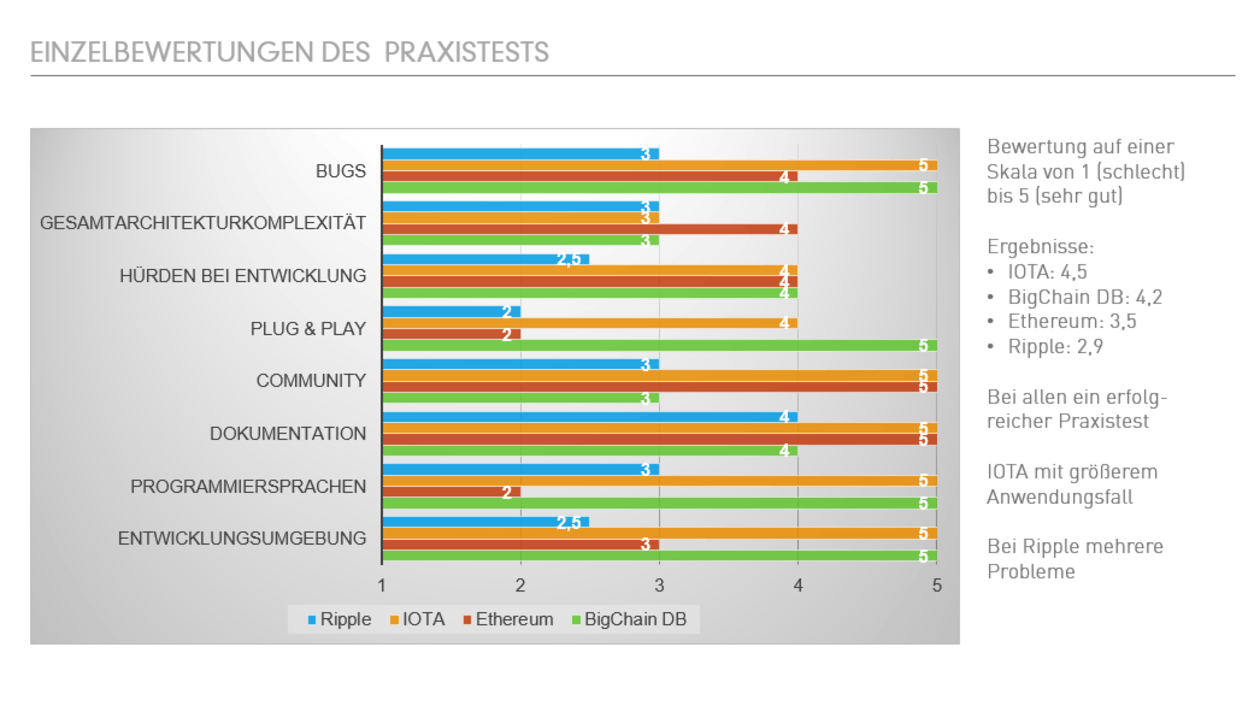

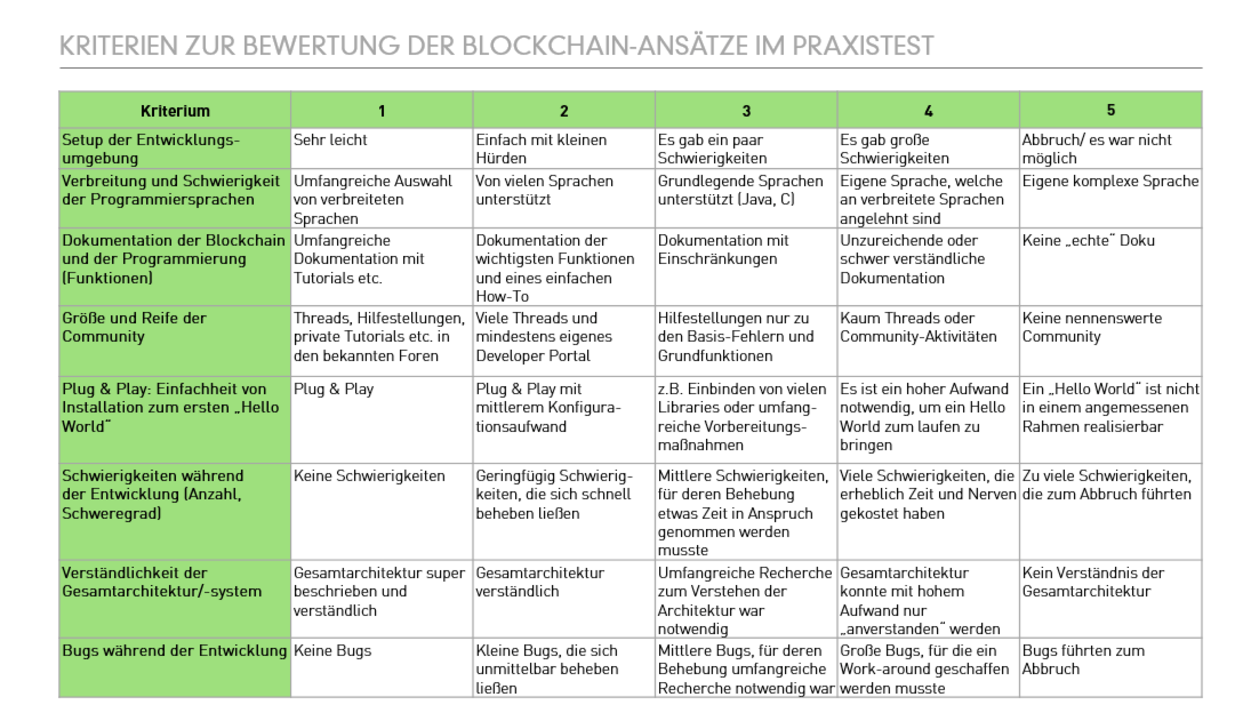

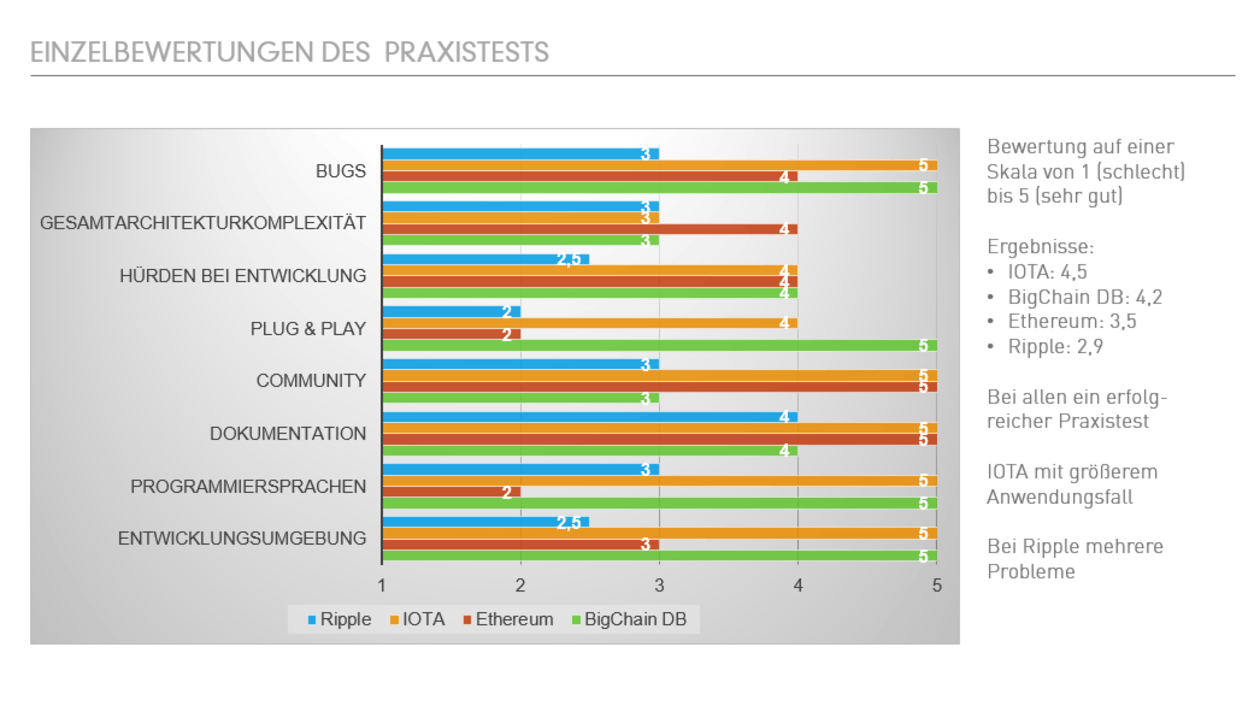

- ein Praxistext etablierter Blockchain-Implementierungen, wobei wir die jeweilige Implementierung ausprobieren und hinsichtlich praxisnaher Kriterien miteinander vergleichen wollten, wie bspw.:

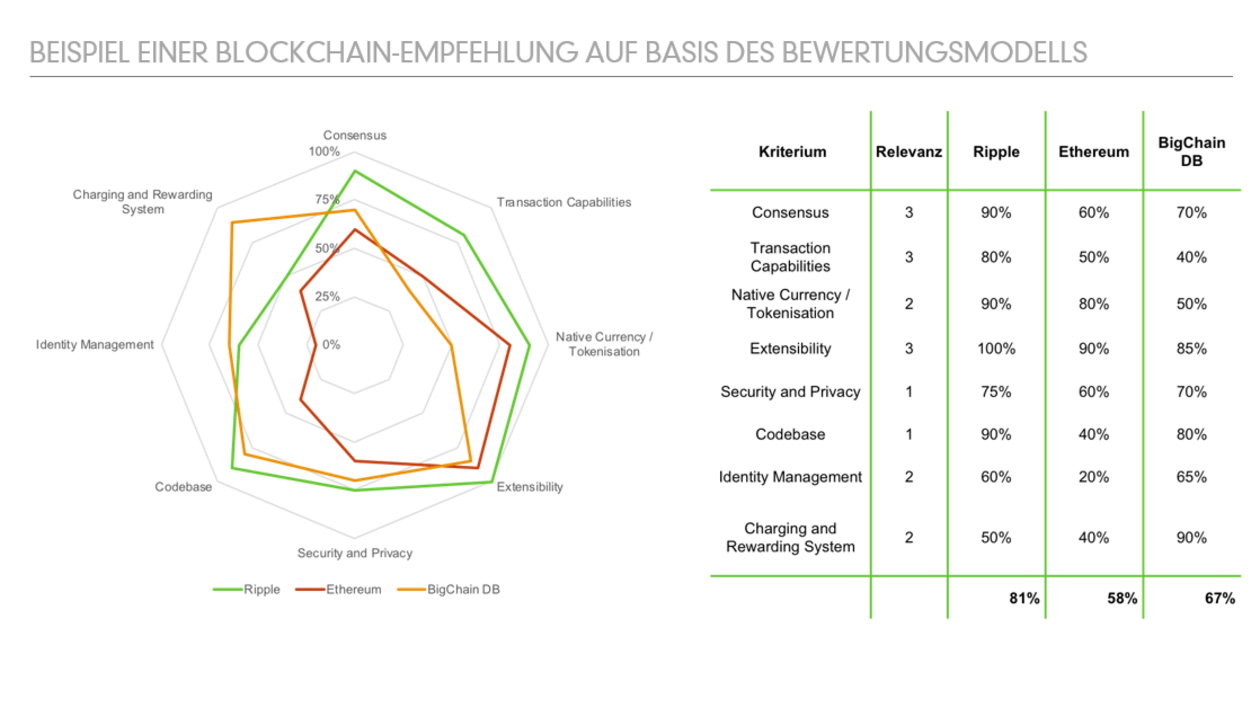

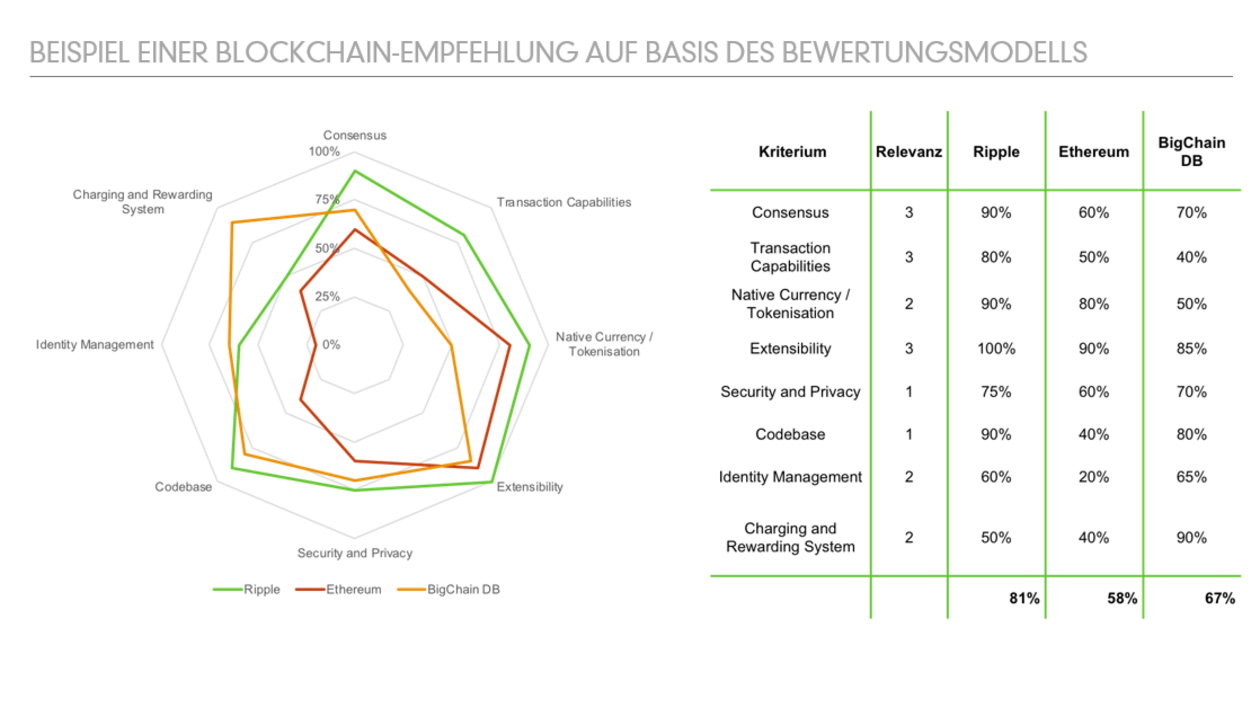

Abschließend sollte es möglich sein, Anwendungsfälle so zu analysieren, dass Blockchain-Implementierungen gefiltert und konkrete Empfehlungen ausgesprochen werden können.

Wie sind wir vorgegangen?

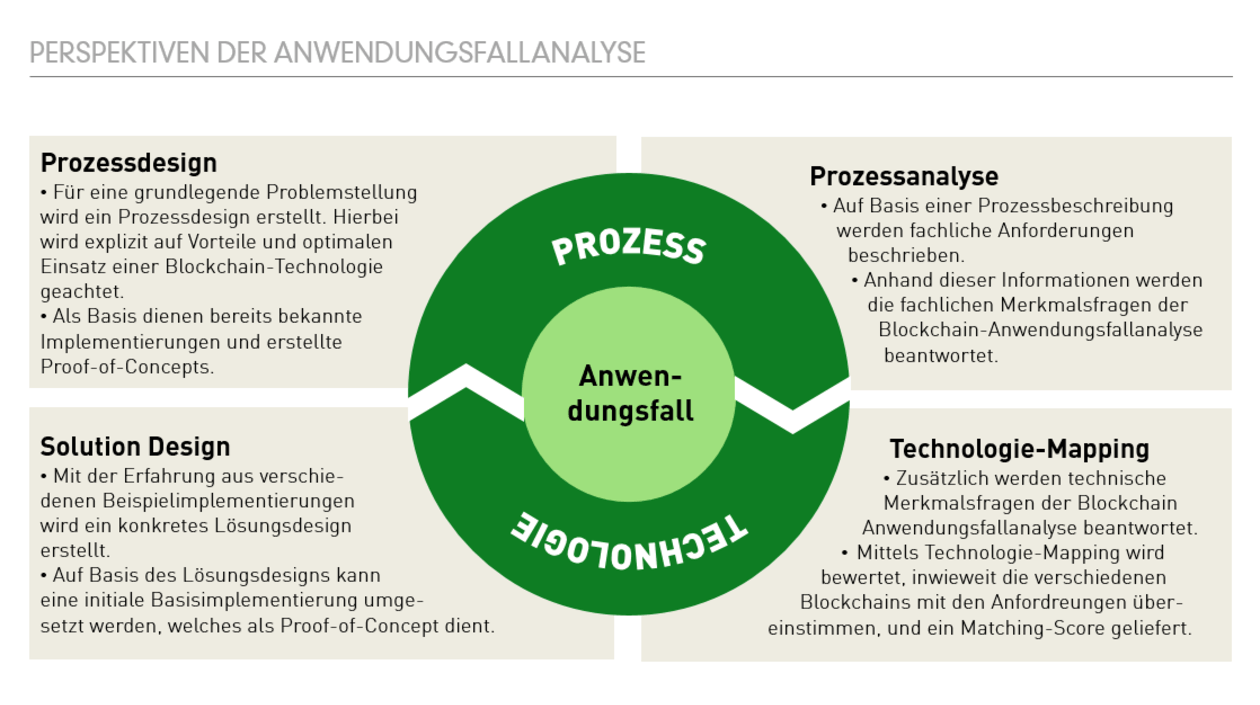

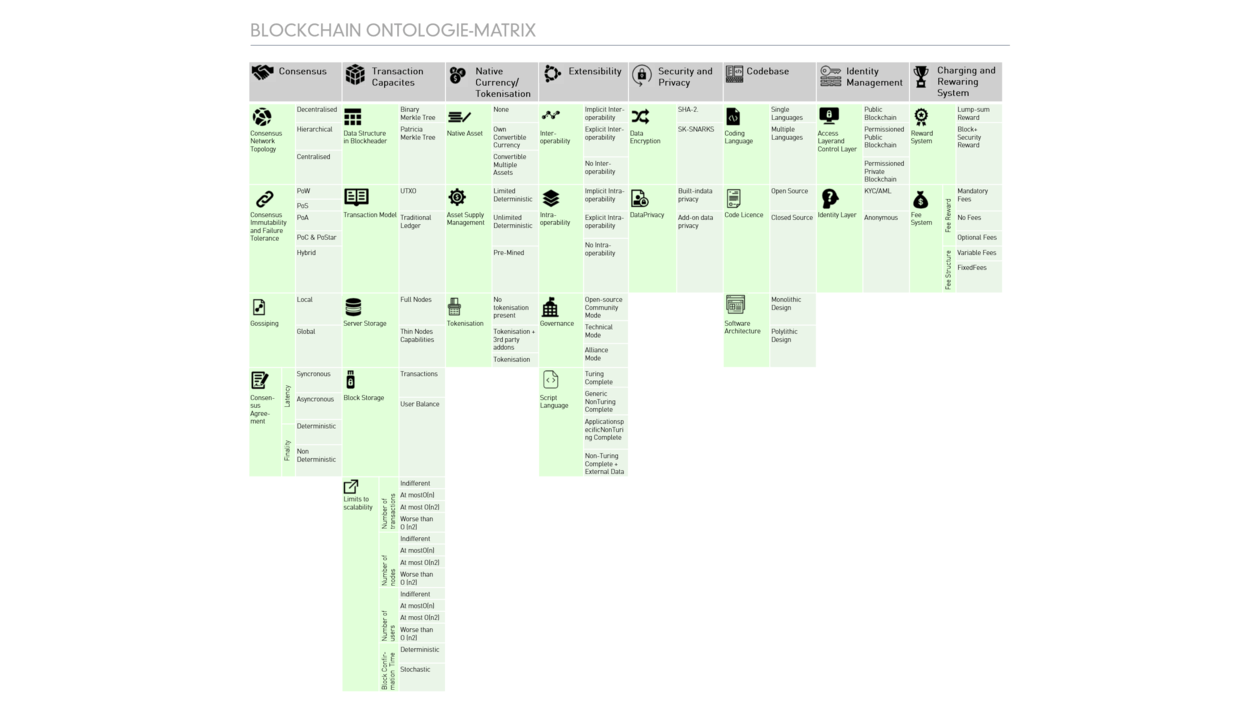

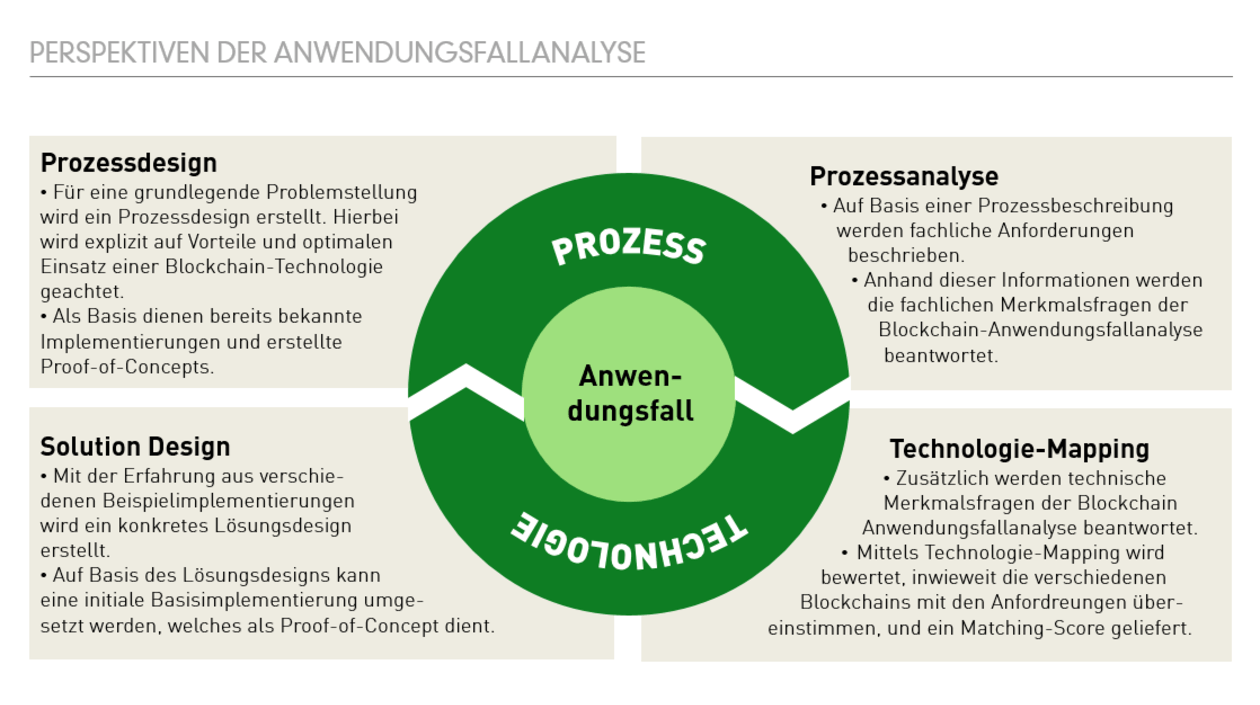

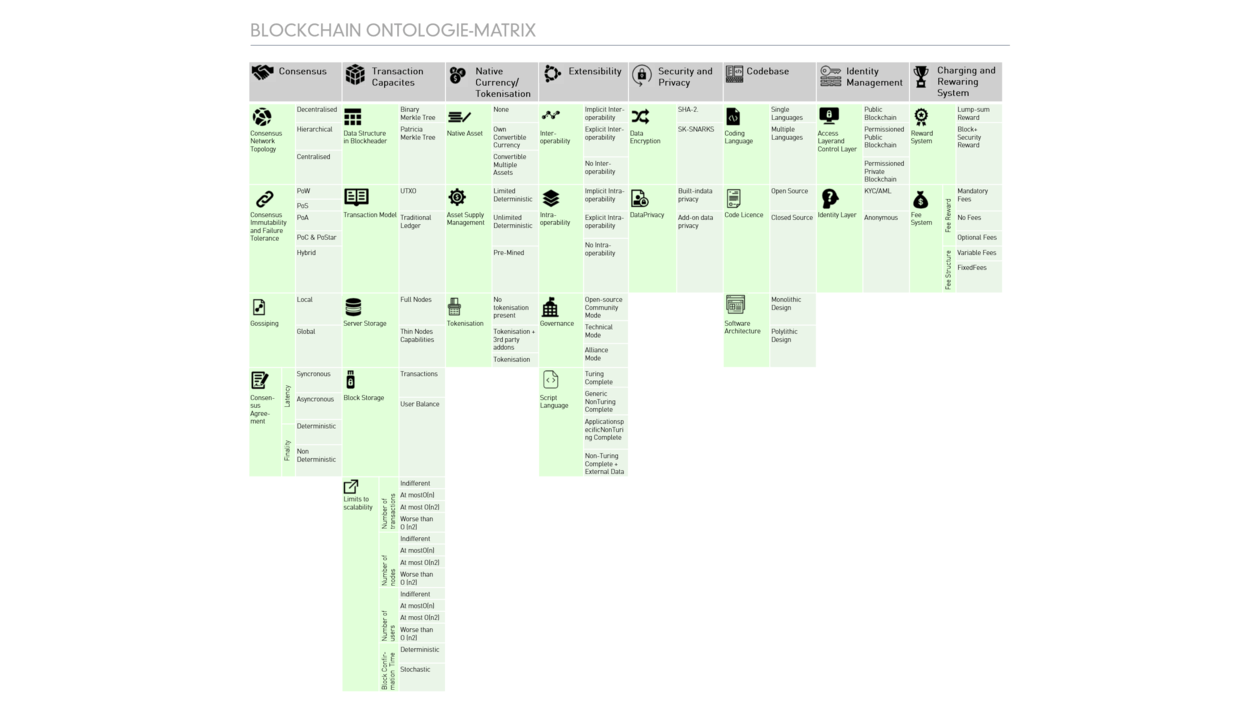

Grundlage unseres GreenLabs war eine Bachelorarbeit und die daraus resultierende Veröffentlichung der Blockchain-Forschungsgruppe an der Dualen Hochschule Stuttgart um Prof. Dr. Sebastian Richter, die Blockchain-Anwendungsfälle aus einer problemorientierten Sicht analysierte (1). Für eine funktionsbasierte Unterscheidung der Blockchain-Technologien nutzten wir bestehende Forschungsansätze – eine ontologische Betrachtung von Blockchain-Technologien (2). Zur Erarbeitung der Anwendungsfälle entwickelten wir zunächst ein Analysemodell, das eine prozess- und technologieorientierte Betrachtung berücksichtigt. Schließlich entwickelten wir Anwendungsfälle, aus denen problemorientierte, funktionale Anforderungen ableitbar sind und aus denen sich ein Mapping zu den Funktionen unterschiedlicher Blockchain-Technologien ergeben. Ziel war die Entwicklung eines Bewertungsmodells für Anwendungsfälle zur Empfehlung entsprechender Blockchain-Implementierungen. Parallel dazu führten wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Partner D:IG Praxistests verschiedener Blockchain-Implementierungen (insb. von IOTA) durch, um die tatsächliche Einsatztauglichkeit zu prüfen.

Wie sollte das Ergebnis aussehen?

Grundsätzlich wollten wir verstehen, ob der von uns angedachte Ansatz tragfähig ist und ein besseres Verständnis über die Praxistauglichkeit bestehender Implementierungen gewinnen. Das Ergebnis besteht somit aus verschiedenen Artefakten, die nachfolgend zusammengefasst sind:

- Modell zur Analyse von Anwendungsfällen als Ausgangsbasis für die Identifikation von Einzelproblemen und funktionalen Anforderungen, die sich aus dem Anwendungsfall ergebe

- Übersicht einer Zuordnung bestehender Blockchain-Implementierungen und ihrer funktionalen Eigenschaften, kategorisiert anhand einer ontologischen Betrachtungsperspektive

- Evaluationsmodell von Blockchain-Implementierungen mit funktionaler Unterscheidung und anwendungsfallbezogener Gewichtungsmöglichkeit

- Bewertungsmatrix einer praxisnahen Evaluation konkreter Blockchain-Implementierungen mit entsprechender Dokumentation

- Aufbereitung der Anwendungsfälle

Methodik

Methodik zur Entwicklung des Vorgehensmodells

Ziel war es, eine Orientierungshilfe zu entwickeln, um praxisnahe Anwendungsfälle zu analysieren und die zur Lösung des jeweils beschriebenen Problemfalls geeignete Blockchain-Technologie empfehlen zu können. Dazu haben wir zunächst ein abstraktes Analysemodell entwickelt, welches eine prozessuale und technologische Perspektive berücksichtigt. Die nachfolgende Grafik fasst das Modell vereinfacht zusammen.