New Work in der Verwaltung: Hat die Pandemie Flügel verliehen?

Antworten auf diese Frage haben wir in unserer zweiten Studie zu New Work in der öffentlichen Verwaltung gefunden. Dabei haben wir fünf Dimensionen von New Work und ihre Bedeutung untersucht.

Können Krisenzeiten, wie die einer weltweiten Pandemie, tatsächlich Treiber für Innovation und Anstoß für Veränderungen mit nachhaltigen Ergebnissen sein? Nach über einem Jahr Ausnahmezustand bietet es sich an erneut zu reflektieren: In unserer Studie mit Vertreter*innen der öffentlichen Verwaltung konnten wir im letzten Frühjahr bereits beeindruckende Effekte für die Digitalisierung, Flexibilisierung und Entgrenzung der neuen Arbeitswelt erkennen. in der Folgestudie haben wir hinterfragt, welche Errungenschaften geblieben sind und ob sich die Erwartungshaltung aus dem letzten Jahr bestätigen konnte.

New Work als Bewegung

„New Work“ steht als Buzzword für neue Wege des Arbeitens. Hinter dem Begriff verbergen sich neue Blickwinkel, neue Arbeitsweisen und neue Organisationskulturen in der Arbeitswelt. Veränderungen liegen in der zunehmenden Digitalisierung, Flexibilisierung und Entgrenzung der eigenen Arbeit sowie im stärkeren Streben nach Mitbestimmung und der Relevanz der eigenen Tätigkeit (vgl. Poethke et al. 2019). Der Sinn der eigenen Tätigkeit tritt in den Vordergrund. Dabei prägen Experimente, offene Fehlerkultur und Selbstorganisation den Arbeitsalltag. Nach Frithjof Bergmann, einem Vordenker für New Work, ist die „neue Arbeit“ eine „Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen“.

New Work ist in der öffentlichen Verwaltung angekommen und schien durch die Pandemie einen deutlichen Sprung nach vorne zu nehmen. Daher haben wir zu Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 die New-Work-Studie aufgesetzt, um zu untersuchen, ob die akute Krisensituation auch eine Chance für einen Innovationsschub in der öffentlichen Verwaltung bildet. Im Ergebnis konnten wir feststellen, dass die kurzfristig ergriffenen Notfallmaßnahmen zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen schnell umgesetzt und angenommen wurden – und so die Daseinsfürsorge der öffentlichen Verwaltung sichergestellt werden konnte. Auch die alltäglichen Arbeitsbedingungen wurden flexibler gestaltet und eine leichte Entgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben ging mit dem Wandel einher. Somit hielten wir fest: Die Covid-19-Pandemie hat auch einen Innovationsschub in Richtung New Work in der öffentlichen Verwaltung geleistet.

Mit der jetzigen Neuauflage möchten wir herausfinden, inwiefern dieses Innovationspotenzial genutzt und ad-hoc ergriffene Notfallmaßnahmen institutionalisiert wurden. Zentral für diese Studie ist daher die Frage, inwieweit die Covid-19-Pandemie auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Arbeitsweise im öffentlichen Sektor hatte.

Ein Jahr Pandemie: Wie viel New Work bleibt in der öffentlichen Verwaltung?

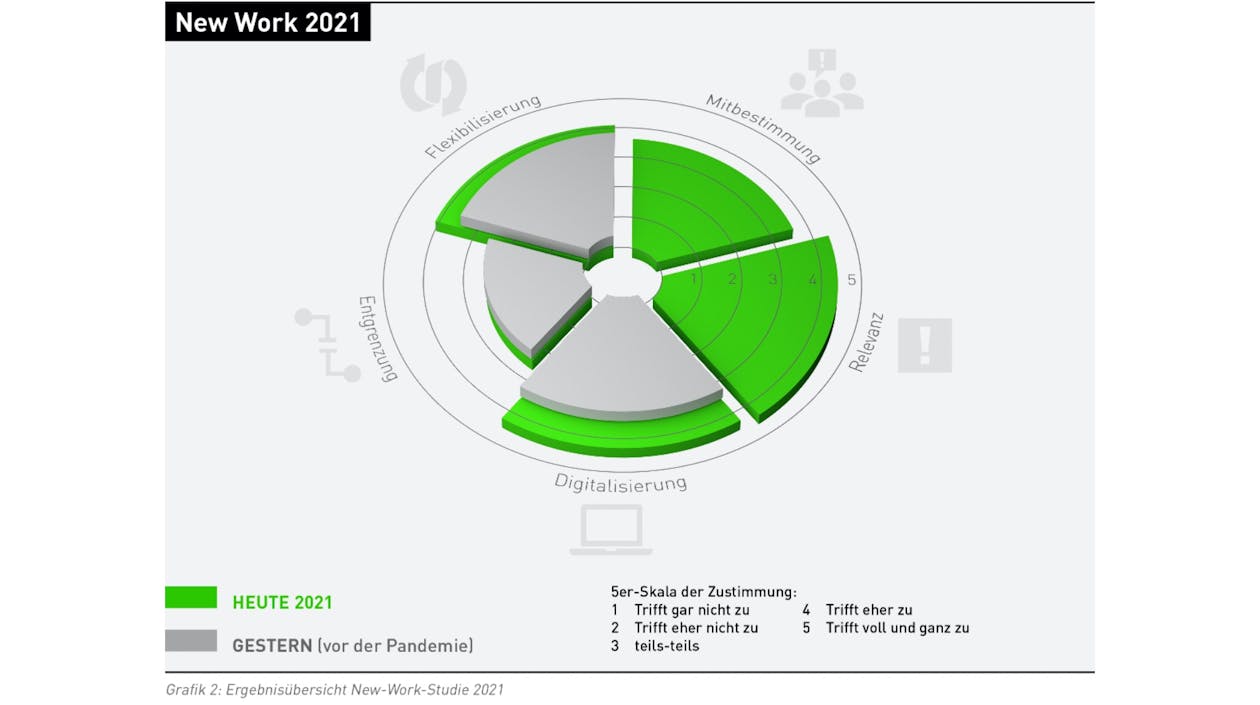

Insgesamt ist in unserer Neuauflage der Studie 2021 zu erkennen, dass die Fortschritte in Richtung New Work in der öffentlichen Verwaltung aufrechterhalten werden konnten. Die Ergebnisse haben wir in der folgenden Abbildung zusammengefasst.

In der Dimension Digitalisierung wurden die Erwartungen aus der letzten Befragung sogar übertroffen. Das hohe Niveau an digitalisierten Arbeitsweisen wurde aufrechterhalten und auch über die Pandemie hinaus wird ein bleibender Effekt erwartet. Die größte Veränderung ist nach wie vor bei virtuellen Meetings zu erkennen.

Die Flexibilisierung der Arbeit wird durch die hohe Nutzung von Homeoffice und einer freieren Zeiteinteilung vorangetrieben. Somit scheint die Arbeit aus dem Home-Office für Angestellte der öffentlichen Verwaltung keine vorübergehende Ausnahme zu sein. Eine nachhaltige Institutionalisierung der flexibleren Arbeitsumstände wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet.

Eine deutliche Entgrenzung – das Verwischen von Grenzen zwischen Arbeit und Privatem – ist anhand der quantitativen Umfrage nach wie vor nicht auszumachen. Dies steht zunächst im Widerspruch zu der Annahme, dass Arbeiten aus dem eigenen Zuhause die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem verschwimmen lässt, sowie der oben beschriebenen relativ hohen Bereitschaft zur Flexibilisierung. Der Markenkern der öffentlichen Verwaltung bleibt jedoch zuverlässig und von der Pandemie nahezu unberührt.

In diesem Jahr wurden zwei weitere Dimensionen betrachtet: Relevanz und Mitbestimmung, d.h. die Einschätzung bzgl. der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit und die Möglichkeit Entscheidungen maßgeblich zu beeinflussen. Sowohl Relevanz als auch Mitbestimmung haben eine mittlere Zustimmung erreicht, jedoch ist keine Veränderung aufgrund der Pandemie feststellbar und wird auch in Zukunft nicht erwartet.

Stimmen aus der öffentlichen Verwaltung – es gibt noch viel zu verhandeln.

Als Ergänzung zu unserer Studie sind wir mit Vertreter*innen der öffentlichen Verwaltung aus allen föderalen Ebenen direkt in den Dialog getreten. Mit großem Interesse haben wir von persönlichen Erfahrungen, Errungenschaften und hartnäckigen Hindernissen erfahren.

Viele positive Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und Flexibilisierung können bestätigt werden.

Als Ergänzung zu unserer Studie sind wir mit Vertreter*innen der öffentlichen Verwaltung aus allen föderalen Ebenen direkt in den Dialog getreten. Mit großem Interesse haben wir von persönlichen Erfahrungen, Errungenschaften und hartnäckigen Hindernissen erfahren.

Im Austausch mit Vertreter*innen der öffentlichen Verwaltung konnten die Beobachtungen zur Entgrenzung der Arbeit jedoch nicht vollständig bestätigt werden.

Trotz der gelebten Veränderungen in den Dimensionen von New Work konnten einige Errungenschaften noch nicht ausreichend institutionalisiert werden. Auch eine flexible Arbeitsweise erfordert Regeln für eine produktive Zusammenarbeit, die persönliche Präferenzen berücksichtigt und einen Ausgleich von der eigenen Arbeit ermöglicht. Die selbstständig gefundenen ad-hoc-Lösungen haben ein hohes Maß an Dynamik und Kreativität bewiesen. Nun gilt es die gefunden Wege zu hinterfragen, auszusteuern und verlässliche Angebote und Strukturen für die Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung zu schaffen. Auch der kulturelle Wandel hat einen Aufschwung erfahren, ist jedoch nach wie vor entfernt von geleiteten Bahnen. So bleibt das Risiko von ungebremster Entgrenzung sowie vor Verlust des erschlossenen Potenzials auf dem Weg zu New Work in der öffentlichen Verwaltung.

Wie geht es auf der Reise Richtung New Work weiter?

Die Ergebnisse der Neuauflage unserer New Work Studie haben vor allem gezeigt, dass die Hürden für einen Wandel der Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung geringer als erwartet sind. Auch wird deutlich, dass errungene Veränderungen in Richtung New Work größtenteils beibehalten werden konnten. Die Fortschritte liegen vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Flexibilisierung. Das Potenzial für eine nachhaltige Veränderung über die Pandemie hinaus wird erkannt, gilt es jedoch auszugestalten – auf technologischer, organisatorischer sowie kultureller Ebene.

Erlebte Erfahrungen müssen reflektiert und in strukturierte Bahnen gelenkt werden. Die Institutionalisierung von neuen Arbeitsweisen kann nicht sich selbst überlassen werden und muss von der Führungsebene vorangetrieben werden. Die Akzeptanz für flexiblere Rahmenbedingungen sollte dabei gefördert und digitales Arbeiten mit Schulungen und neuen Kommunikationsformaten unterstützt werden. Die zuverlässige Trennung von Privat- und Arbeitsleben in der Dimension Entgrenzung kann als Markenkern der öffentlichen Verwaltung verstanden werden. Dieser kann auch langfristig dazu beitragen die öffentliche Verwaltung als attraktiven Arbeitgeber abzugrenzen. New Work kann mit den richtigen Zutaten, wie Mut, Beständigkeit, Partizipation und Kreativität, für die öffentlichen Verwaltung ein Erfolgsrezept nach eigenen Bedürfnissen werden.

Download: Studie

New Work in der Verwaltung: Hat die Pandemie Flügel verliehen? Zweite New-Work-Studie anhand von fünf Dimensionen: Digitalisierung, Flexibilisierung, Entgrenzung, Relevanz und Mitbestimmung.

Ihre Ansprechpartner zu New Work in der Öffentlichen Verwaltung